|

Luca Fumagalli Luca Fumagalli24 ore su 24 genere Fotografico esistenziale 1 racconto da 15 fermate Prefazione In metropolitana gli scrittori non hanno volto. Però si sa che esistono, perché fram-menti delle loro opere emergono dai luoghi più imprevisti. Lo spazio bianco sui cartelloni pubblicitari, di solito, ma anche superfici di scrittura più impervie e bizzarre. Un corrimano, un vetro di protezione. Gli specchi degli ascensori, nelle stazioni in cui c’è l’ascensore. Se capita, perfino gli interstizi delle etichette sui distributori automatici.

Papà e nonno non erano alcolizzati. Erano "bevitori sociali". Bella definizione. Gente che in compagnia si strangola di vino fino a vomitare, senza essere malata. L’alcolizzato sono io. Lo sarò sempre, anche se sono asciutto ormai da sei anni. Lo sapete quanto fa in giorni? Non ve lo dico, fatevi i conti per gli affari vostri. Oggi ho una vita abbastanza normale: un lavoro, una specie di fidanzata. Tiro avanti continuando a pensare che il futuro non sia più lungo delle prossime 24 ore. Me l’hanno insegnato ai gruppi, quando ancora bevevo come un animale: resistere senza alcol (qualsiasi tipo di alcol) per un giorno (soltanto un giorno) e la mattina dopo ricominciare da capo, lottando per altre 24 ore (soltanto 24 ore). Di tutto quello che è successo prima di smettere, ho deciso di tenermi bene a mente solo due scene. La prima non posso dire se è reale o se me la sono immaginata. So per certo, comunque, che qualcosa di simile è andato avanti fino a quando è morto il nonno, 17 anni fa. La seconda è quella che mi ha fatto decidere di iniziare a smettere.

Il resto ve lo racconta il protagonista. Mi alzo e vado in corridoio. Passo davanti alla camera del nonno che respira sibilando come una ventola. Mi fermo e butto dentro la testa: la puzza di vino mi stringe le narici, insieme a un diffuso odore di vestiti pisciati. Ho l’impressione di stare nella galleria di un’autostrada. Scivolo in cucina senza far rumore. Luce accesa. La macchina da presa inquadra il tavolo: cinque bottiglie, una decina di bicchieri (uno spezzato in diagonale, con i cocci infilati dentro). Un portacenere zeppo di cicche. Prima di sedermi al tavolo apro la finestra. Da piccolo il fumo mi dava fastidio. Alle sigarette sarei arrivato qualche anno più tardi, quando cercavo un vizio alternativo all’alcol. M’accomodo a tavola e conto i bicchieri. Metto da parte quelli vuoti, raggruppo quelli dov’è rimasto un fondo. Con metodo e senza fretta (abitudine persa nel tempo, trasformata nella scomposta avidità dei primi bicchieri) mi bevo tutti gli avanzi, poi passo alle bottiglie e ripulisco anche quelle. La prima scena è finita. Lo spot fa un salto in avanti di 15 anni. Adesso le immagini sono a colori. Il ragazzino è cresciuto, ha la faccia slavata, la barba sfatta e i capelli unti. La ripresa lo segue mentre, stanco e zoppicante, attraversa la strada e si avvia verso la metropolitana. Stacco. Piano americano che stringe sul volto: lacrime che inzuppano le occhiaie, labbra che si muovono come se stessero contando. All’improvviso lo sguardo volge all’insù e il volto si irrigidisce in una smorfia di spaventato stupore. Buio. Dallo schermo escono rumori sovrapposti e frenetici. Si sente gente che parla affannata, qualcuno che urla, l’antifurto di un auto. I suoni diventano confusi e impastati, di volume sempre più basso. Silenzio. Qualche secondo di nulla, poi la sirena di un’ambulanza e lo stridere secco sull’asfalto di una violenta frenata. Il destino è capace di un’ironia feroce. Stavo andando ad ammazzarmi e invece sono vivo. M.G. (conosco solo le sue iniziali), disoccupato, è morto. Buttandosi dall’ultimo piano di una palazzina e schiantandosi sul selciato, mi ha anticipato di qualche minuto, impedendomi di farla finita con l’alcol e con me stesso. Mi ha salvato la vita, ma, potrà sembrarvi assurdo, una parte di me non smetterà mai di odiarlo perché, vedendolo rannicchiato sul marciapiede ridotto a un ammasso di ossa, sangue e vestiti, mi ha fatto scoprire tutta la malattia che avevo dentro; mi ha fatto capire quanto già ero morto. Non potrò mai smettere di odiarlo, perché quella parte di me è ancora convinta che ammazzarsi era la soluzione migliore. Di sicuro la più semplice. 2. La prima volta che ho visto Andrea è stato ai gruppi, cosa di per sé piuttosto ridicola: Andrea è astemio. Veniva agli incontri aperti insieme a Marco, suo fratello. Marco lo conoscevo bene. Con lui ho frequentato parecchie riunioni degli Alcolisti Anonimi. Abbiamo provato a smettere almeno una decina di volte. Mi ricordo di quando decidemmo di prendere sul serio la faccenda delle 24 ore. Girammo sei, forse sette gruppi nello stesso giorno, iniziando la mattina alle dieci e ritrovandoci a casa sua alle undici di sera a far fuori una scorta di Tavernello. C’eravamo svegliati con una sete falsa e incontrollabile, e per evitare di crollare provammo a fare lo slalom (per dirla come una tizia che chiamavamo La Tedesca, perché era una alcolista selettiva: solo birra, ma in quantità fluviali): partecipare a tutte le riunioni possibili per tirare, asciutti, il giorno dopo.

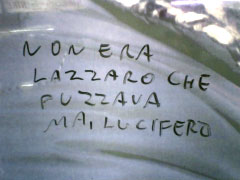

Può essere sufficiente la serena incoscienza con cui mangi una fetta di torta senza porti il problema degli ingredienti. Sentite questa. L’ultima volta che sono stato ai gruppi, un paio d’anni fa, c’era un ragazzo con dei lunghi capelli biondi e la faccia rinsecchita. Era sobrio da parecchio. Parlò per primo: "Ciao, mi chiamo Raffaele e oggi ho scoperto che sono ancora un alcolista. Stamattina in un bar ho comprato una merendina, di quelle confezionate. Al primo morso ho sentito scattare la compulsione: non l’avevo guardata bene, c’era uno strato di non-so-cosa imbevuto di liquore. Non ho capito più niente, sono scappato senza pagare. Per strada ho vomitato. Sono tornato a casa, mi tremavano le mani e le gambe, mi sono buttato sotto le coperte e ci sono rimasto fino a mezzora fa. Ho avuto paura. Una gran paura del cazzo". Capito cosa volevo dire? Andrea di suo fratello non parla mai e io evito di raccontargli certe cose. Marco è sparito ai tempi del mio suicidio abortito e non si è più fatto vivo. Potrebbe anche essere morto. E’ stato Andrea a venirmi a cercare. Sperava potessi dirgli qualcosa di utile. Io invece non sapevo proprio niente. Marco ai gruppi non veniva più, io volevo provarci sul serio e l’ultima cosa che mi serviva era averlo attorno con quel suo infinito corteo di sensi di colpa. Egoista? Non lo metto in dubbio, ma intanto sono ancora vivo. E poi uno che s’ammazza col bere è già egoista di suo, perché non esiste altro che quello nella sua vita. Solo bere per poi pentirsi, chiedere perdono, pugnalarsi con i rimorsi e tornare a bere il prima possibile. Di questo Andrea non mi ha mai accusato. Dice che al mio posto avrebbe fatto lo stesso. Venne a chiedermi di suo fratello e, tra una cosa e l’altra, mi raccontò del suo lavoro. Mi disse che, se avevo bisogno, potevo contare su di lui. Fa il grafico pubblicitario e da due anni lavoro nel suo studio. Sono quello che cerca le foto, professione che mai avrei immaginato di saper fare (ubriaco o no, ho sempre avuto una bassa considerazione di me stesso). A parte il fatto di avermi offerto un lavoro (lo considero un profondo atto di fede nella mia volontà di non rimettermi a bere), ho un altro motivo per ringraziare Andrea. Il suo studio è al primo piano di un vecchio palazzo di Milano, in una viuzza contorta a metà tra via Torino e corso Magenta. Accettai di provare a lavorare per lui senza rendermi conto che per arrivare fin lì avrei dovuto prendere il metrò. Quando realizzai la questione, entrai in crisi. Affrontai senza particolari problemi il senso di oppressione che mi dava la consapevolezza che qualcuno voleva fidarsi di me. Andrea sapeva che le avevo provate tutte, facendomi cacciare da non so quanti posti di lavoro. L’ultimo è stato l’aiutante di un fiorista, a Sesto San Giovanni. Iniziai di sabato. Il giovedì successivo sparii dalla circolazione insieme alle 120 mila lire della cassa. Inutile dire che fine hanno fatto. Quella del metrò, invece, fu una prova durissima. Facevo lunghe camminate circolari attorno alla fermata di Precotto. Stringevo sempre più il raggio del mio passo, ma più mi avvicinavo alle scale, più nelle mie orecchie si alzavano i rumori di fondo di quella mattina di sei anni fa e ai miei occhi si materializzava l’immagine di quell’uomo spalmato sull’asfalto. Poi ci riuscii e quasi me ne vanto più dell’essere stato capace di star sobrio fino a oggi. La tattica è stata isolarmi dal mondo nel pezzo di strada tra casa mia e le scale del metrò: cuffie nelle orecchie, occhiali da sole, sguardo puntato in avanti e mai nessun cedimento alla tentazione di guardare in terra. O in alto. Da qualche tempo sono più tranquillo e mentre scendo in metrò riesco a guardarmi attorno. Osservo le facce spente dei pendolari. Studio i manifesti pubblicitari. Fotografo tutto quello che colpisce la mia attenzione. Mi piacciono le frasi scritte sui muri. Mi affascina pensare che qualcuno decida di scriverci sopra il pensiero che lo sta torturando. Lo vedo come un silenzioso grido che vuole cercare di durare il più possibile, almeno fin quando non passa qualcuno a cancellarlo. Milano è una città raccontata sui muri: amore, lotta, passioni, rabbia, deliri. È in questi ultimi che mi sono imbattuto un paio di mesi fa, mentre a Cairoli aspettavo il treno che mi riportasse a casa. 3. A Duomo, accanto al corridoio che porta alla Gialla, sul pannello trasparente di una pubblicità, qualcuno ha scritto: Non Era Lazzaro Che Puzzava, Ma Lucifero. E’ una delle ultime foto della serie. Il tratto era sfuggente e la calligrafia affrettata. Tipico di quando il Fantasma si metteva a scrivere in angoli fuori ombra. Dove poteva contare su una maggiore copertura, lungo i corridoi secondari che in certe stazioni vanno in parallelo ai binari, il suo strambo e furibondo odio verso Lucifero diventata più complicato, pur restando ossessivo, infantile e allucinato.

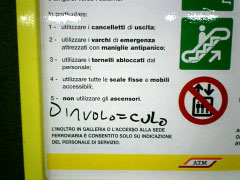

Attraverso le frasi che trovavo in metrò (solo in certe stazioni: Loreto, Duomo, Cordusio, Cairoli, Cadorna; più due in superficie: una sul cestino che sta a metà di via Orefici, l’altra sulla centralina dei telefoni dalle parti di Paolo Sarpi) mi stavo costruendo il suo identikit. Quasi ogni giorno, però, scriveva qualcosa che mi costringeva a cambiare idea. Offendeva il suo invincibile nemico con un gergo da scaricatore, l’ingenuità di un bambino e una grammatica confusa, così improbabile da apparire falsa e artificiosa. Un’impressione che si è rafforzata col tempo: in mezzo ai soliti avvertimenti, ne ho trovati alcuni dove saltavano fuori verbi e aggettivi che rivelavano una cultura più complessa, seppellita sotto un cervello fuori frequenza, ma pronta, in certi momenti, a riemergere. Questo è il catalogo aggiornato della sua opera: Puzza Melma Culo Lucifero; X Lucifero Il Culo; Lucifero Puttana; Diavolo = Merda Culo; Pronto: Lucifero Culo; Lucifero Cesso Infame; Diavolo Pirla Col Culo Scassato; Diavolo = Buffone; Il Barbone Lucifero; Diavolo Traditore; Diavolo = Infame Stirato Sfigato; Lucifero = Puttana 1.300 Volte; Diavolo = 2 Culi; Lucifer Culo; Lucifero Troia; Lucifero Caca-Cazzi; Lucifero = Fogna; Diavoli Fogne Culi. In un’occasione ha fatto parlare il personaggio di un manifesto. Nella foto si vede il fumetto di un uomo, con la faccia perplessa, che allarga la braccia e mostra i palmi delle mani. Sopra la sua testa, in una nuvola, l’immagine di una forma di pane in cassetta. Il Fantasma ha visto in quest’immagine la disperazione di un uomo privato di ogni cosa e gli ha fatto dire: Sono Spoglio Di Tutto, Non Ho Niente Come La Latrina Lucifero, Barbone Puttana. Tra tutte le sue scritte trovo sia la più autobiografica, oltre ad essere quella che mi ha lasciato addosso un fastidio sottile. In un altro caso, si è accanito con rabbia mai vista contro la parte superiore di un cestino della carta straccia. Ai soliti Diavolo Troia, Lucifero Infame, Cesso Maledetto (con lo schizzo di un water fumante accanto) ha aggiunto un’affermazione imprevista: Ha Bisogno Di Cure Manicomiali. Lo stesso giorno ho trovato la mia preferita (la foto non c’è, la digitale era scarica e quando sono ripassato, nel tardo pomeriggio, l’avevano già cancellata). Il solito cesso fumante con scritto accanto Lucifero Cesso. Sopra il water, disegnata con più cura del resto e per la prima volta, c’era una ®: rivendicava la proprietà del suo odio, sosteneva d’aver depositato il marchio della sua incazzatura e del suo inarrestabile delirio. Quella ® spazzò via ogni mia fantasia. M’ero immaginato che il Fantasma potesse essere un immigrato piuttosto avanti con gli anni e con tutta probabilità sudamericano (molti dei modi di dire che utilizzava arrivavano da un dialetto non meglio identificato, una lingua da strada a metà tra lo spagnolo, il francese e qualcos’altro). Pensavo potesse essere un fuori di testa qualsiasi, magari aderente a una confessione di cristiani oltranzisti o cresciuto in una famiglia di quel genere, al punto da aver dato di matto. Invece no. Quando decidi di entrare negli AA, accetti di essere un Alcolista e ammetti di essere arrivato al punto che un bicchiere di vino è sufficiente per dominarti e farti perdere il controllo. Se riesci a fare tutto questo (ed è un lavoro enorme), è arrivato il momento di affrontare il secondo Passo. Ne abbiamo dodici da fare e il primo è il più difficile di tutti: digerire il peso di un sostantivo che ti marchia fin dal principio, ma del quale non hai mai lontanamente voluto discutere. Sei un Alcolista e in quanto tale sei malato e la tua è una malattia cronica. O impari a conviverci e a dominarla, o sei fottuto. Dopo, hai un’altra consapevolezza da mandare giù: devi credere che esiste un Potere Superiore e che soltanto lui può "riportarti alla ragione". Devi avere la forza di immaginarti un Dio che si prende cura di te, ma solo se tu gli consegni chiavi in mano la tua vita e ti impegni a pregarlo, ad ascoltarlo, a seguire la sua volontà. Quando ho fatto il mio esordio agli AA tutto questo non lo sapevo. All’inizio e alle fine delle riunioni si prega, perché devi sapere che Dio è al tuo fianco. Certi che ho conosciuto si sono inceppati, davanti al gradino di Dio, come cavalli che rifiutano di saltare l’ostacolo. Altri si sono costruiti il loro dio tascabile, come me. Ne ho visti parecchi sparire dopo il primo incontro. Ho visto qualche altro provarci e riprovarci, per crollare nell’impotenza assoluta, e odiare Dio, se stesso, il Diavolo e tutti i santi. Non ho mai scritto la storia del mio alcolismo. Mai una riga. Ho provato solo una volta a tenere un diario. Catalogavo il presente senza entusiasmo e non aprivo mai il discorso sul passato. Se in questo preciso momento lo sto facendo, seduto su una panca di marmo a Cadorna è perché ho capito che sono sulle tracce di un fantasma che mi assomiglia molto più di quanto potessi immaginare. E lo sto aspettando. 4. Dice che una volta lo chiamavano Il Dottore e che così devo fare anch’io. Il suo nome, quello vero, invece non me lo dirà mai, perché lo detesta. Me lo ripete almeno cinque volte, prima di sedersi e fissare lo sguardo a terra.

Di colpo Il Dottore si volta, e mi ringhia di smetterla di rompergli il cazzo. Ha un alito terrificante, come se gli si stesse decomponendo un piccione nello stomaco. Non puzza di vino. Non ancora. Un alcolista. L’ho capito due giorni fa, a Loreto, di fronte alla sua ultima frase. Il solito Lucifero Puttana, con l’aggiunta di un Sempre Culo, scritto sopra un distributore automatico di snack, usando come ponte tra le sue farneticazioni lo slogan "24 ore su 24". Lucifero è una puttana sempre, ogni minuto che passa, ogni maledetto giro di quelle 24 ore che sono l’unico orizzonte che ti puoi concedere, se accetti di essere un Alcolista. Leggendo quest’ultima frase, ho capito cos’era quel malessere che negli ultimi giorni mi era saltato sulla schiena. Il mio inseguimento è iniziato per una strana forma di curiosità, morbosa se volete: indovinare il tipo di personaggio che si accaniva in quel modo ignorante contro Lucifero. Senza che me accorgessi, il gioco si è ribaltato. La preda sono diventato io, che volevo scoprire la faccia di uno sconosciuto e in realtà stavo camminando indietro nel tempo. Potevo smetterla, nascondere le foto in qualche angolo del mio computer e lasciar perdere. Non ce l’ho fatta. Sono andato troppo oltre e la sua ultima scritta m’ha convinto: dovevo trovarlo, guardarlo in faccia, scoprire in cosa era simile alla mia e poi dimenticarmi di lui. Aiutarlo? No, per lui non posso fare niente. Si capisce dalle sue scritte: Il Dottore è uno di quelli implosi tutto d’un colpo e che nell’alcol credono di trovare la consolazione. È passato dai gruppi, ma è durato poco. Questa storia del Diavolo ha tanto l’aspetto di un alibi, innescato forse dalla severità (la sua forza, quando i fili li tirava lui) che noi Alcolisti ci dobbiamo infliggere. Troppo difficile, se ti sei imposto per tutta la vita rinunce e modi di vivere che, per un motivo qualsiasi, non sono serviti a garantirti in eterno la salvezza. Aggiungete che Il Dottore è già abbastanza avanti con gli anni (direi almeno cinquanta) e che, come mi sta farneticando addosso in questo momento ("M’ha rovinato, il culattone. M’ha tolto tutto"), è convinto che Lucifero l’ha fottuto: avrete di fronte l’immagine di un rispettabile uomo d’affari alla deriva. Intendiamoci, il suo profilo me lo sto solo immaginando, lui non racconta niente, ha il cervello arrotolato attorno a questa sua persecuzione. C’è il Diavolo nella mia bottiglia, il Diavolo che m’insegue e non mi molla, il Diavolo che m’uccide un giorno alla volta. Me ne accorgo solo adesso, ma sto sudando, nonostante il marmo sotto il culo sia gelato e dalle scale spifferi un’aria fredda e tagliente. Rimaniamo in silenzio non so per quanto: è come se mi stesse sfidando e a stento reggo il peso del suo alito. Ci provo: "Sono un alcolista anch’io". Lo sapevo: si alza e si mette a urlare. Mi grida ancora di piantarla di seguirlo con quella cazzo di macchina fotografica, che io non posso capire, nessuno può capire. Lo credevo anch’io, lo credeva Marco, lo credevamo tutti. "Non me ne frega niente di capire" gli rispondo con la maggior calma possibile. A questo punto Il Dottore si sporge verso di me, che sono ancora seduto. Per la prima volta mi accorgo che è piuttosto alto, il che accentua la sua magrezza. Mi punta contro l’indice, tenendo alzato il pollice, come se mi volesse sparare. "Siete tutti uguali. Tutti uguali. Non siete salvi. Nessuno ci può salvare". E resta lì, con la pistola puntata in mezzo ai miei occhi. Mi viene da vomitare e allo stesso tempo, come non mi accadeva da tanto, mi prende una furibonda voglia di bere. Vorrei alzarmi, prendere per il bavero quel maledetto spaventapasseri che incombe sulla mia testa e gridargli che è lui che la deve smettere di starmi addosso e che se non lo fa lo prendo a calci e lo strozzo. Devo scappare, chiudermi in casa, incatenarmi al letto. Voglio bere. Bere come una volta. Sprofondare. Inizio a sentire i brividi. Il Dottore non fa una piega, sporto sopra di me come un avvoltoio. Sono anestetizzato dal suo alito. Il rumore della metropolitana è come se arrivasse da un altro mondo e non da due metri di distanza. La frenesia di bere mi secca la gola. Devo liberarmi e ho solo una maniera per farlo. Ho la borsa aperta, poggiata sulla panchina accanto alla coscia destra. C’infilo la mano, cerco la digitale e senza toglierla, l’accendo. Il Dottore non si è accorto di niente. Faccio uno sforzo enorme per distogliere il cervello dall’immagine fissa di una bottiglia, impugno la macchina fotografica e scatto. L’ultima cosa che ricordo è la faccia del Dottore metallizzata dal flash. Dopo, non so cos’è successo. So solo che lui è sparito e che io sono qui seduto a respirare più profondo che posso, aspettando che passi il formicolio che mi blocca gambe e mani. In fondo alla banchina l’orologio segna quasi le otto. Ho ancora tre quarti d’ora per riprendere fiato. Poi mi dovrò muovere per forza: alle nove inizio a lavorare. Luca Fumagalli è un giornalista, lavora da cinque anni per il più antico settimanale sconosciuto d’Italia, pubblicato da un’associazione di categoria.. Ha un passato da cronista locale abusivo per il quotidiano più in crisi d’Italia. E’ nato a Milano il 18 marzo 1970, è sposato e ha un figlio. Subway, I Juke-box letterari - Curatori: Davide Franzini e Oliviero Ponte di PinoUna Iniziativa dell’Associazione Laboratorio E-20, realizzata con i Patrocini e i contributi del Settore Giovani del Comune di Milano e del Consorzio Nazionale COMIECO; con i Patrocini del Comune di Napoli e dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma. In collaborazione con ATM S.p.A., Metronapoli S.p.A. e Gas S.p.A. |

| HOME / IL JUKE-BOX LETTERARIO / INVIA E RECENSISCI I RACCONTI / FORUM / IL BANDO DI CONCORSO / CHI SIAMO / CONTATTI |